aus bma 08/01

von Konstantin Winkler

Als der Käfer noch längst nicht lief und lief, und die Firma Kawasaki noch über drei Jahrzehnte vom Produktionsstart entfernt war, bauten die Deutschen Industriewerke in Berlin-Spandau schon sehr erfolgreich Motorräder – die legendären D-Räder.

Als der Käfer noch längst nicht lief und lief, und die Firma Kawasaki noch über drei Jahrzehnte vom Produktionsstart entfernt war, bauten die Deutschen Industriewerke in Berlin-Spandau schon sehr erfolgreich Motorräder – die legendären D-Räder.

1925. 200.000 PKW und 100.000 Motorräder waren in Deutschland zugelassen. In Ortschaften galt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h, und in der Eifel wurde der Nürburgring gebaut. Im gleichen Jahr wurde auch das erste Einzylinder-D-Rad gebaut, nachdem sich die Zweizylinder-Modelle M 23 und M 24 mit ihrem längsliegenden, wechselgesteuerten Boxermotor als zu störanfällig erwiesen hatten. Die neue R 0/4 stellte fahrwerks- und motortechnisch nicht gerade die höchste Entwicklungsstufe im Motorradbau der zwanziger Jahre dar. Während andere namhafte Motorradhersteller wie BMW, NSU oder Wanderer schon auf leistungsoptimierte kopfgesteuerte Motoren setzten, besaß das D-Rad-Aggregat noch seitengesteuerte Ventile. Sie wurden von zwei untenliegenden Nockenzahnrädern gesteuert. Auch sonst wurde im riesigen Motorblock, der auch das Getriebe beherbergte, alles durch Zahnräder angetrieben.

Zylinder und Zylinderkopf waren eins und bestanden aus Grauguss. Mit nur zwei Klappschrauben war dieser sogenannte Sackzylinder am Kurbelgehäuse befestigt. Zwei Besonderheiten wies der Zylinderkopf auf: auf der linken Seite befand sich ein sogenannter Zischhahn. Mittels eines Schraubendrehers konnte er durch Drehen der Kordelschraube geöffnet werden. Dann wurde bei kalter Witterung dort etwas Benzin hinein gespritzt, um den Startvorgang zu erleichtern. Die andere Besonderheit existierte über dem Auslassventil: ein Kühlturm mit vielen Kühlrippen. Hier – an der heißesten Stelle – sollte er zusätzlich Wärme abführen. Ebenfalls aus Grauguss bestand der Kolben. Er hatte drei Ringe, aber keinen Ölabstreifring.

Links am Motor war die Handölpumpe angebracht. Damit wurde die automatische Ölpumpe im Motor unterstützt. Bei längeren Bergfahrten hieß es dann: Kinn auf den Tank und mit der linken Hand Öl vorpumpen.

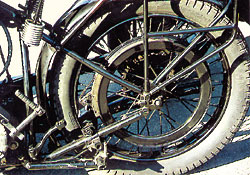

Das Fahrwerk passte bestens zum kernigen Einzylinder. Der Rahmen bestand aus nahtlos gezogenen Stahlrohren, die in den Verbindungsmuffen hart eingelötet wurden. Alles war so massiv, wuchtig und gut verarbeitet, dass man auch bedenkenlos einen Beiwagen anbauen konnte. In der gleichen Dimension war die Blattfedergabel. Sie benahm sich aber so störrisch und schlug zudem schnell durch, so dass die D-Räder bald nur noch „Spandauer Springböcke” genannt wurden. Alles, was den Steiß des Fahrers verwöhnte, war ein gefederter Sattel. Die riesigen Trittbretter zeigten deutlich, wo die Konstrukteure Prioritäten setzten, nämlich auf zuverlässiges Reisen und nicht auf Höchstgeschwindigkeit.

Das Fahrwerk passte bestens zum kernigen Einzylinder. Der Rahmen bestand aus nahtlos gezogenen Stahlrohren, die in den Verbindungsmuffen hart eingelötet wurden. Alles war so massiv, wuchtig und gut verarbeitet, dass man auch bedenkenlos einen Beiwagen anbauen konnte. In der gleichen Dimension war die Blattfedergabel. Sie benahm sich aber so störrisch und schlug zudem schnell durch, so dass die D-Räder bald nur noch „Spandauer Springböcke” genannt wurden. Alles, was den Steiß des Fahrers verwöhnte, war ein gefederter Sattel. Die riesigen Trittbretter zeigten deutlich, wo die Konstrukteure Prioritäten setzten, nämlich auf zuverlässiges Reisen und nicht auf Höchstgeschwindigkeit.

Doch bevor es auf große Fahrt geht, heißt es erst einmal, den Motor in Gang zu bringen. Die Startprozedur entbehrt nicht einer gewissen Problematik; historische Grundkenntnisse des Motorradbaus sind unbedingt vonnöten. Filigrane Hebel müssen bedient werden, vier an der Zahl. Als erstes wird der Benzinhahn geöffnet, damit die Schwimmerkammer geflutet werden kann. Die linke Hand betätigt dann den Dekompressionshebel, um dem Kolben dabei behilflich zu sein, den oberen Totpunkt zu passieren. Vor dem Antreten sollte der Zündhebel penibel genau justiert werden. Sonst gibt es einen Schlag durch den Messingvergaser, als wollte selbiger mit dem ungedämpften Auspuff konkurrieren. Also bei Spätzündung und etwas geöffnetem Gashebel kräftig den Kickstarter heruntertreten. Geübte D-Rad-Piloten erledigen diese Prozedur in wenigen Sekunden.

Der Motor röhrt genau in der richtigen Tonlage. Schon das Leerlaufgeräusch lässt ein Loch im Auspuff vermuten. Der Boden zittert und der Hauptständer gräbt sich wegen der nur kleinen Auflagefläche in den Asphalt.

Der Ständer hat keine Rückholfeder, sondern eine Kordelmutter. Erst muss man diese von Hand lösen, dann draufdrücken, und schon fällt der Ständer auf die Straße.

Auch wenn die Kraft der acht Pferde tief aus dem Drehzahlkeller kommt, fordert das D-Rad ab und an einen Gangwechsel. Eine Kulisse hilft dem Fahrer, die drei Vorwärtsgänge richtig zu sortieren. Mit Zwischengas und etwas Geduld gelingt der Gangwechsel fast ohne Geräusche. Der Fahrer hat die Wahl, entweder mit dem rechten Fuß oder mit der linken Hand die Stahllamellenkupplung im Ölbad zu betätigen.

Mit den acht PS lässt sich natürlich keine Ampelkreuzung in Reifenqualm hüllen. Aber man braucht auch keine Angst zu haben, den Berg wieder rückwärts runterzurollen. Die angegebene Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h bleibt meist jedoch ein theoretischer Wert. Die starken Motorvibrationen sowie das Springen des Vorderbaus auf unebener Fahrbahn ließen damals wie heute maximal 75 km/h zu. Darüber wird es ungemütlich.

Risse in den Schutzblechen, losvibrierte und verlorene Schrauben, zerbröselte Lampen – wer sich an solchen Kleinigkeiten stört, taugt nicht zum D-Rad-Fahren. Der kernig schüttelnde, garantiert ausgleichswellenfreie Einzylinder ist nur etwas für leidensfähige Biker, die keine Probleme haben, auch mal am Straßenrand das Auslassventil auszubauen und mit dem Taschenmesser von Ölkohle zu befreien, weil die Kompression mal wieder verlorenging.

Unter dem Halbschalenhelm verwirbeln sich der Fahrtwind und der Duft von verbranntem Öl. Denn der Motor verbraucht Öl, dass es jedem Tankwart die Freudentränen in die Augen treibt. Und ein Greenpeace-Aktivist würde sich wohl sofort an den Rahmen ketten. Einen halben Liter Ölverbrauch gab das Werk damals an. Aber auf hundert (!) Kilometer. In der Praxis kann es schon mal das doppelte sein. Das sind dann sagenhafte zehn Liter pro tausend Kilometer. Entsprechend ist die blaue Ölfahne, die man zur Freude der übrigen Verkehrsteilnehmer hinter sich herzieht.

Doch auch im Stillstand geben alte Motorräder so allerlei Düfte von sich. Das „Oldtimer-Aroma” rührt wohl daher, dass Ölmoleküle über die altertümlichen Papierdichtungen und mikroporöse Gussgehäuseteile ausdiffundieren und in Verbindung mit dem sich am Motor befindlichen Straßenstaub und Ölnebel zu einem besonderen Geruch verbinden. Jeder Oldtimer-Enthusiast sollte bei Herrn Gottschalk auftreten können mit der Wette, dass er sein gutes Stück allein am Duft mit verbundenen Augen aus hundert anderen Maschinen herausschmecken kann. Heißes Verkleidungsplastik beleidigt dagegen förmlich die Riechzellen.

Wer über die Bremsen einer Harley lästert und schimpft, ist vermutlich noch nie D-Rad gefahren. Wenn man sich in höheren Geschwindigkeitsbereichen befindet und plötzlich bremsen muss, der hintere Keilklotz in die Riemenscheibe drückt und die vordere Halbnabenbremse wenig Wirkung zeigt, ist Angstschweiß auf der Stirn vorprogrammiert. Deshalb erfordern die Bremsen mindestens 300 Meter Vorausdenken. Und der Fahrer darf nicht vergessen, dass der linke Fuß die hintere Bremse aktiviert. Wer – wie gewohnt – mit dem rechten Fuß zutritt, unterbricht lediglich den Kraftschluss zwischen Motor und Getriebe; er hat nämlich die Kupplung getroffen, und der Bremsweg wird noch länger.

Wer über die Bremsen einer Harley lästert und schimpft, ist vermutlich noch nie D-Rad gefahren. Wenn man sich in höheren Geschwindigkeitsbereichen befindet und plötzlich bremsen muss, der hintere Keilklotz in die Riemenscheibe drückt und die vordere Halbnabenbremse wenig Wirkung zeigt, ist Angstschweiß auf der Stirn vorprogrammiert. Deshalb erfordern die Bremsen mindestens 300 Meter Vorausdenken. Und der Fahrer darf nicht vergessen, dass der linke Fuß die hintere Bremse aktiviert. Wer – wie gewohnt – mit dem rechten Fuß zutritt, unterbricht lediglich den Kraftschluss zwischen Motor und Getriebe; er hat nämlich die Kupplung getroffen, und der Bremsweg wird noch länger.

Doch das schlechte Verzögern kannten die meisten Automobilisten und Motorradfahrer der zwanziger Jahre noch von ihrer Kutsche. Damals forderte das Motorradfahren noch den ganzen Mann. Nur Chauffeure, die auch als Mechaniker taugten, erreichten ihr Ziel. Ölflecke unterm Motor und ständig losvibrierte Schrauben nahm man als Stand der Technik in Kauf. Von den heutigen Ölwechselintervallen war man seinerzeit noch weit entfernt. Alle 2000 Kilometer oder zweimal im Jahr hieß es, Öl ablassen und das Kurbelgehäuse sowie die darin angebrachten Siebe mit Petroleum oder Benzin auswaschen. Und alle 8000 Kilometer mussten die Ventile neu eingeschliffen werden. Dazu mischte man sich eine aus Schmirgel und Öl bestehende Schleifpaste an, die, wenn nötig, mit Petroleum oder Öl verdünnt wurde.

Auch heute noch ist Improvisationstalent bei Pannen gefragt, da es ungefähr so viele Motorradhändler gibt, die D-Rad-Ersatzteile am Lager haben, wie Postämter, die die Blaue Mauritius führen. Ist die Keilklotzbremse abgenutzt, besohlt man sie beim Schuster neu, und hat sich unterwegs die Antriebskette gelängt, kann der Besuch beim Dorfschmied hilfreich sein. Für die Panne zwischendurch gab es ab Werk umfangreiches Bordwerkzeug, das des Schraubers Herz höher schlagen lässt. Neben Schraubenschlüsseln, Schraubendreher, Zange, Reifenmontierhebeln, Feile und Hakenschlüssel findet sich in der Ledertasche sogar Platz für ein Ölkännchen, eine Benzineinspritzkanne (um bei kalter Witterung einen Schuss Sprit in den Brennraum zu spritzen) und eine Fettpresse.

Auch heute noch ist Improvisationstalent bei Pannen gefragt, da es ungefähr so viele Motorradhändler gibt, die D-Rad-Ersatzteile am Lager haben, wie Postämter, die die Blaue Mauritius führen. Ist die Keilklotzbremse abgenutzt, besohlt man sie beim Schuster neu, und hat sich unterwegs die Antriebskette gelängt, kann der Besuch beim Dorfschmied hilfreich sein. Für die Panne zwischendurch gab es ab Werk umfangreiches Bordwerkzeug, das des Schraubers Herz höher schlagen lässt. Neben Schraubenschlüsseln, Schraubendreher, Zange, Reifenmontierhebeln, Feile und Hakenschlüssel findet sich in der Ledertasche sogar Platz für ein Ölkännchen, eine Benzineinspritzkanne (um bei kalter Witterung einen Schuss Sprit in den Brennraum zu spritzen) und eine Fettpresse.

Gegen Aufpreis gab es folgende Zubehörteile: Soziussitz, Tacho, Kniekissen sowie ein elektrisches Horn (eine Ballhupe war serienmäßig). Wählen konnte der D-Rad-Fahrer zwischen zwei Ausführungen: mit Karbidbeleuchtung oder mit elektrischer Beleuchtung und Batterie.

Auch eine Sportversion gab es: die R 1/4. Schon optisch waren große Unterschiede da: Fußrasten statt der Trittbretter, nach unten gezogene Lenkerenden, die Zusatzölpumpe saß links am Tank (der ein zusätzliches Abteil für 1,5 Liter Reserveöl hatte) und die Schaltung saß am Motorblock. Schließlich befanden sich zwei seitliche Werkzeugkästen am Gepäckträger statt der riesigen „Botanisiertrommel”. Die Benzinaufbereitung besorgte ein Zweihebel-Vergaser aus der Brown & Barlow-Lizenzfertigung der Firma Fischer. Höher verdichtete Leichtmetallkolben brachten dem seitengesteuerten Motor eine Leistungssteigerung auf 12 PS bei 4200 U/min.

Die R 0/4 war der Verkaufserfolg der Vorkriegsjahre. 25.500 Stück wurden in den Jahren 1924 bis 1927 gebaut, so viele wie von keinem anderen D-Rad. Ein gut ausgebautes Händler- und Kundendienstnetz trug auch dazu bei, dass das D-Rad bald die Nummer Eins bei den Neuzulassungen in der Hubraumklasse 500 ccm wurde.

Allzuviele der Modellreihe R 0/4 dürften die Kriegswirren und die Verschrottungen der Nachkriegszeit nicht überlebt haben, vielleicht ein paar hundert Stück. Wer dennoch eines ergattern kann, muss zwischen 5000 und 10.000 Mark ausgeben, je nach Zustand.

Der Chauffeur – früher sagte man auch Herrenfahrer – kann altersmäßig mit seinem Gefährt natürlich nicht mithalten. Aber er sollte eine gewisse Charakterfestigkeit besitzen. Nicht wegen der Gefahr des Zuschnellfahrens, sondern wegen des Interesses der staunenden Umwelt. Denn neben diesem Monument Berliner Ingenieurskunst wirken moderne fernöstliche Motorräder wie ein E-Triebkopf neben einer Dampflok: glatt, funktional und seelenlos.

—

Kommentare

2 Kommentare zu “D-Rad R 0/4”

Da kann man nur in allen Bereichen zustimmen, wenn man natürlich zu den wenigen Besitzern eines D -Rades ist .

Was für ein schöner Text Und so Realitätsnah DDDanke